ステンレス鋼(Stainless steel)=さびない鋼

ステンレス鋼がさびないことは、皆さんもなんとなく知っているのではないでしょうか。

ステンレス鋼(stainless steel)の名前の由来は、英語でstain(=汚れ、さび)less(=ない) steel(=鋼)です。その名前のとおり、さびない鉄、というわけです。

鉄はさびやすいのに、鉄が7割以上含まれているステンレス鋼はなぜさびないのでしょうか?原理をわかりやすく説明します。

ステンレス鋼がさびない理由

薄い膜(不働態被膜)で守られているから

一言でいうと、表面に薄い膜があってさびから守ってくれるためです。

この薄い膜を「不働態被膜」と呼びます。

不働態被膜は金属中の成分と酸素が結びついて形成されます。厚さ数nmと非常に薄い膜ですが、表面を隙間なく覆うため、空気中の酸素と鉄が結びついてさびになるのを防いでくれます。

また、傷ついても自分で修復されるため(自己修復性)、加工したり傷ついたりしても耐食性を維持することができます。

不働態被膜はアルミニウムやチタンなど、他の金属でも形成されます。アルミニウムやチタンも、ステンレス鋼と同じようにさびにくい金属として使用されています。

不働態被膜の表記

不働態被膜には4通りの表記が存在します。”ふどうたい”と”ひまく”に2通りずつの表記があるため、2×2=4通りの表記があります。

ふどうたい:不働態、不動態

ひまく:被膜、皮膜

→不働態被膜、不働態皮膜、不動態被膜、不動態皮膜

文献によって表記が異なりますが、いずれも間違いではなく一般的に使われています。こだわりがあり、それぞれの表記で意味を厳密に区別する専門家の方もいるので、所属する組織や分野によって使い分けるのがよいでしょう。

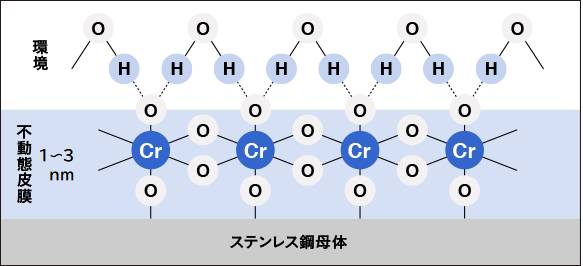

不働態被膜の構造

不働態被膜は、ステンレス鋼に含まれているクロム(Cr)と空気中の酸素(O)が結びつくことで形成されます。厚さ1~3nmと非常に薄い膜です。

引用:株式会社ベンカンHP 錆びにくいステンレス鋼の特性 | ステンレス配管のベンカン

ステンレス鋼の製造工程では、不働態被膜を安定して形成させるため、酸洗処理を行います。硝酸などの酸液に浸漬することで、加工時に発生した表面の酸化物層(スケール)、汚れ、不純物を取り除き、清浄な表面にします。清浄な表面と空気中の酸素が反応することで、安定した不働態被膜が形成されます。

また、溶接や切削といった加工により、不働態被膜が失われ、耐食性が低下します。加工の後に不働態化処理を行うことで、不働態被膜による耐食性を再び得ることができます。硝酸浸漬法、電解研磨法といった方法があります。

不働態被膜が優れている理由

金属をさびから守る方法は他にもありますが、不働態被膜を形成するステンレス鋼やアルミニウムなどの金属が広く使われているのには理由があります。

不働態被膜の特性から、理由を紹介します。

緻密で隙間がない

不働態被膜は、原子レベルの結合により形成されます。適切な方法で製造されたステンレス鋼であれば、クロム(Cr)が均一に分散されているため、表面にムラなく均一に不働態被膜が形成されます。腐食は1か所から急速に広がるため、緻密で隙間がないことは重要です。

破れても修復される

表面に傷がついて不働態被膜がなくなったとしても、再びステンレス鋼中のクロム(Cr)と空気中の酸素(O)が結びついて不働態被膜が形成されます。このはたらきは自己修復性と呼ばれ、不働態被膜をもつ材料特有の機能です。

塗装やメッキなど、他の耐食方法にはない特徴であり、メンテナンス性や耐久性に非常に優れています。

非常に薄い

不働態被膜は1~3nmと非常に薄いため、組み立て時に寸法精度を要求される製品や、表面の凹凸が問題となる用途に向いています。

コスト・手間が少ない

不働態被膜は自己修復性があるため、製造時に一度処理を行えば、それ以降はメンテナンスが不要です。塗装やメッキ等の方法では、経年劣化や傷がついた場合、機能を維持するためには再施工する必要があります。ステンレス鋼では基本的に追加の処理が必要なく、維持のコストや手間が少なく済みます。

環境によってはさびることもある

ステンレス鋼はさびない、と書きましたが、厳密にはさびることもあります(ステンレス鋼の技術者のときは、誤解を避けるため「さびにくい」という言い方を使っていました)。

ステンレス鋼をさびから守っている不働態被膜が形成されるには、いくつか必要な条件があります。その条件が崩れると、ステンレス鋼の中の鉄と酸素が結びつき錆が発生します。

例えば、塩化物イオン(Cl–)が存在する環境では不働態被膜が破壊されます。また、水中の隙間のような酸素の供給が不足する環境などでは、不働態被膜が修復されないため、一度傷がつくとそこから腐食が進むおそれがあります。

コメント