磁石につかない=ステンレスではない!

金属の種類は見た目で分かりにくいです。ステンレス鋼はよくつかわれる鋼材ですが、他の鉄鋼材料と見た目や重量で見分けることは非常に難しいです。

たとえば、鉄を仕事で扱う人の中には、こんな見分け方をしている人もいるのではないでしょうか?

- 磁石についたら鉄!

- 磁石につかなければステンレス!

子供のころに磁石で遊び、食器やキッチンのシンクには磁石がつかないことに気づいた人もいるかもしれません。

実は、この見分け方は正確ではありません。

なぜなら、ステンレス鋼には磁石につくものとつかないものがあるからです。以下で、磁石につく種類とつかない種類の違いを説明します。

※以降、磁石に反応する性質を「磁性」、磁石につくものを「磁性がある」と書きます。

磁石につくものとつかないものがあるのはなぜ?

ステンレス鋼の種類

ステンレス鋼でよく使われる分類として、以下のような分け方があります。

- オーステナイト系ステンレス鋼

- フェライト系ステンレス鋼

- マルテンサイト系ステンレス鋼

何で分類しているかというと、原子の並び方のパターン(結晶構造)の違いによるものです。結晶構造によって性質が変わるため、結晶構造ごとにまとめて分類されています。

説明:結晶構造

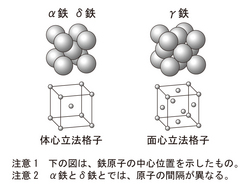

金属材料は決まったパターンで原子が並びます。この並び方のパターンを結晶構造と呼び、金属元素・温度・添加元素等により材料がとる結晶構造が決まります。代表的なものに、体心立方格子(BCC)、面心立方格子(FCC)、六方最密構造(HCP)があります。

ステンレス鋼の結晶構造

引用:名古屋市科学館HP名古屋市科学館 | 科学館を利用する | 展示ガイド | キーワード検索 | 「き」ではじまるキーワード |キーワード【金属結合】 | 金属

代表的な結晶構造の図を示しています。上の図でいうと、オーステナイト系ステンレス鋼は右側の面心立方格子、フェライト系は左側の体心立方格子の構造をとります。マルテンサイト系ステンレス鋼はフェライト系に近い、体心正方格子という結晶構造をとります。

*マルテンサイト系ステンレス鋼の結晶構造

体心立方格子の鉄原子の間に炭素原子が挟まり、一方向に伸びたような結晶構造をとります。高温のオーステナイトを水中などで急冷すると、炭素原子が移動しきれないまま結晶構造が変わるためにこのような結晶構造となります。

結晶構造の違いと磁性

これまで説明したような結晶構造の違いから性質の違いが生まれ、同じステンレス鋼でも磁性を持つものと持たないものに分かれます。

- オーステナイト系ステンレス … 磁性を持たない

- フェライト系・マルテンサイト系ステンレス … 磁性を持つ

詳細な説明は難しくなるため省略します。

じゃあなぜ磁石で鉄とステンレスを判別できるの?

ステンレス鋼には磁性を持つものと持たないものがあることが分かったところで最初の話に戻ります。

磁石で鉄とステンレスを判別する方法は、世の中で広く使われています。私の勤務していた鉄鋼メーカーの現場でも、簡易的な方法として使われていました。磁石につくステンレス鋼もあるのに、なぜ磁石を利用した判別方法が成り立つのでしょうか?

それは、実際に生産されるステンレス鋼の多くは磁性を持たないオーステナイト系ステンレス鋼だからです。

ステンレス鋼の生産量のうち、6~8割がオーステナイト系ステンレス鋼です。耐食性・加工性・強度など性質のバランスの良さのため、食器といった日用品から建築物まで幅広い用途に使用されます。

反対に、通常使用される鉄鋼材料はほとんどが磁性を持ちます。鉄鋼材料が磁性を持つためには、クロム(Cr)やニッケル(Ni)といった成分を一定以上含む必要があります。ただし、これらの成分は鉄に比べると高価でコスト上不利になるため、ステンレス鋼のような特定の性質が欲しい場合でなければあまり使用しません。

よくある疑問

- オーステナイト系ステンレス鋼のはずなのに磁石につく!

→ オーステナイト系ステンレス鋼は、加工や変形によりマルテンサイトに変化し、磁性を持つ場合があります(加工誘起マルテンサイトと呼びます)。他にも、高温で加熱した場合等にもオーステナイト系ステンレス鋼が変化して磁性を持つことがあります。

- 磁性を持つニッケル(Ni)を入れたら磁性をもつんじゃないの?

→ たしかに、代表的なオーステナイト系ステンレス鋼は約8%がニッケル(Ni)です。また、ニッケル(Ni)は磁性を持つ材料です。

磁性を持つかどうかは、この記事で書いたように結晶構造で決まるため、添加されたニッケル(Ni)が磁性を持つかどうかとは理由が異なります。ニッケル(Ni)を鉄に添加するとオーステナイトになりやすくするはたらきがあるため、むしろ磁性を持ちにくくなります。

まとめ

- ステンレス鋼=磁石につかないとは限らない

- 世の中の多くのステンレス鋼は磁石につかない

- 磁石につくかどうかは原子の並び方(結晶構造)で決まる

少し難しい話もありましたが、当たり前だと思っていたことも原理を知ると面白いものです。金属材料の魅力を少しでも知ってもらえればうれしく思います。

コメント